昇給は“国の収入源”?手取りが増えない社会のカラクリを図解で解説!

杉山 晃浩

第1章|給料が上がっても、なぜ生活は楽にならないのか?

「社員のモチベーションを高めたい」「物価高に負けない生活を支えたい」――そんな想いで従業員に昇給を決断する中小企業の経営者も少なくありません。しかし、実際に社員から聞こえてくるのは「昇給したはずなのに、なんか手取りが増えた気がしない…」という声。

これは気のせいではありません。事実、昇給しても手取りはほんのわずかしか増えないのです。

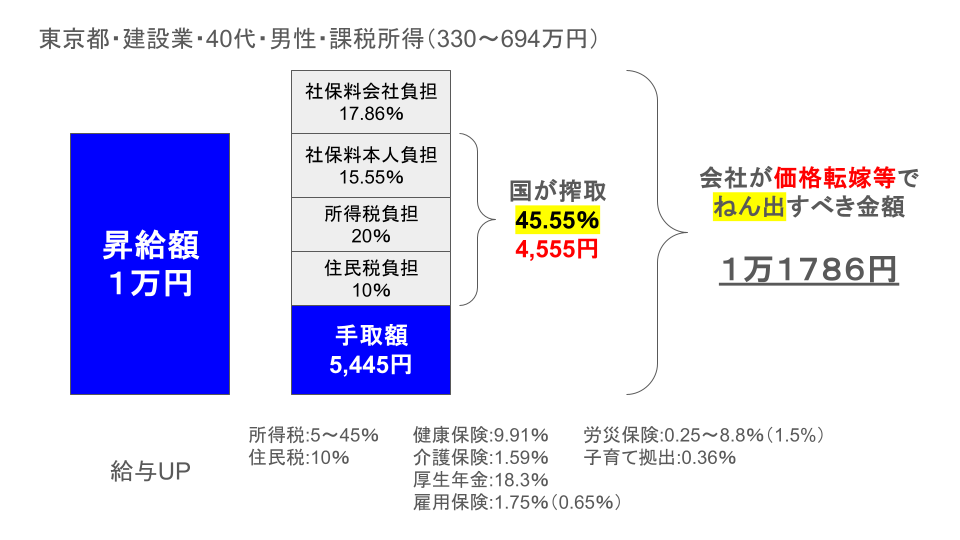

たとえば、東京都で建設業に従事する40代男性社員が月1万円の昇給を受けた場合、その人の手取りは5,445円しか増えません。残りの4,555円は税金や社会保険料で“吸い上げ”られているのです。

しかもこれは、社員側の負担だけを見た場合の話。会社側も社会保険料や雇用保険、労災保険、子育て拠出金などを含めて、実質11,786円のコストを負担しています。

果たしてこれは、本当に“昇給”と呼べるのでしょうか?

第2章|【図解】奪われる構造──税金と社保が吸い上げる仕組み

ここで、社員が1万円の昇給を受けた場合の“お金の流れ”を簡単に図解してみましょう。

-

昇給:10,000円

-

社員の社会保険料(健康保険9.91%、介護保険1.59%、厚生年金18.3%、雇用保険0.65%):約1,555円

-

所得税(20%):2,000円

-

住民税(10%):1,000円

-

控除合計:4,555円

-

手取り:5,445円

そして、会社側の負担は以下のとおり。

-

健康・介護・厚年の会社負担:約1,786円

-

雇用保険:1.1%(110円)

-

労災保険:1.5%(150円)

-

子育て拠出金:0.36%(36円)

-

会社負担合計:約1,786円

-

会社の総支出:11,786円

つまり、社員にとっては“5,445円の実入り”、会社にとっては“11,786円の出費”。残りの6,341円は、すべて国や自治体、保険者の取り分です。

第3章|さらに追い打ち──残った手取りから消費税10%

ここで終わりではありません。手取りとして受け取った5,445円を使う際にも、**消費税10%**がかかってきます。つまり、たとえば外食・日用品・衣服などの購入にこのお金を使えば、さらに約495円が消費税として国に納められるのです。

結果、社員が“自由に使える”金額は実質4,950円前後。

1万円の昇給のうち、半分以上が制度の網に吸い上げられ、手元に残るのはわずか半分以下。

これが、現在の日本の“昇給=国の収入源”と揶揄されるゆえんです。

第4章|政治はなぜこの不条理に手をつけないのか?

この仕組み、果たして公平と言えるでしょうか?

答えは明白です。

日本の税と社会保険制度は、“労働者から広く薄く取る”構造になっています。給与明細に必ず載る各種控除。所得が上がれば税率も保険料も上がり、さらにその消費にも課税される。

にもかかわらず、政治はこの構造にほとんど手をつけてきません。

なぜか?

理由のひとつは、財務省の“税収第一主義”と、それに追従する政治の姿勢です。

もうひとつは、厚生労働省の社会保険制度維持のための保険料収入依存です。

そして最大の問題は、そうした“吸い上げ構造”に真正面から向き合おうとしない政治家の姿勢。最低賃金アップや手取りアップを叫びながら、制度の本質的な見直しには口をつぐむ。

つまり、国民の生活向上よりも“制度維持と国の懐”を優先しているのが実情です。

第5章|中小企業の現場は限界──価格転嫁もできず、昇給余力なし

昇給といっても、それは企業にとって大きな決断です。

特に中小企業や零細企業では、価格転嫁の余地が乏しく、材料費やエネルギーコストの上昇すらままならない中で、人件費アップを賄うのは至難の業です。

実際、社員に月1万円の昇給をするためには11,786円の原資が必要です。これを年間に換算すれば、1人当たり14万3,432円の追加コスト。5人の社員であれば約72万円、10人なら143万円以上。

売上が伸びていない中でこのコストを吸収するのは、非常に厳しい。

にもかかわらず、世論は「企業努力が足りない」「従業員を大事にしろ」と迫ってきます。こうして、企業は疲弊し、社員は報われず、誰も幸せにならない悪循環に陥っていくのです。

第6章|それでも昇給は必要か?次回、具体的な“別の道”を提案します

昇給の意義そのものを否定するわけではありません。

しかし、現行の税・保険・消費構造の中で、“給与を上げる=社員の生活を良くする”とは限らないという現実を、私たちは冷静に見つめる必要があります。

では、どうすれば社員の手取りを実質的に増やせるのか?

ひとつの選択肢が、**企業型確定拠出年金(企業型DC)**という制度です。

これは、昇給の代わりに会社からの掛金として社員の“資産形成”を支援する仕組みであり、税・社会保険の負担が大幅に軽減される利点があります。

次回のブログでは、

「昇給よりも全額DC?社員が本当に得する方法」 というテーマで、具体的な導入方法とその効果をわかりやすく解説していきます。

どうか、今回の記事で“今の仕組み”に問題意識を持っていただき、次回は“より良い方法”を一緒に考えるきっかけになれば幸いです。