「副業OK」で社員の手取りが増える!? 社会保険料を抑えて“賢く経営”する新常識とは

杉山 晃浩

第1章|「手取りが増えない」は経営課題になった

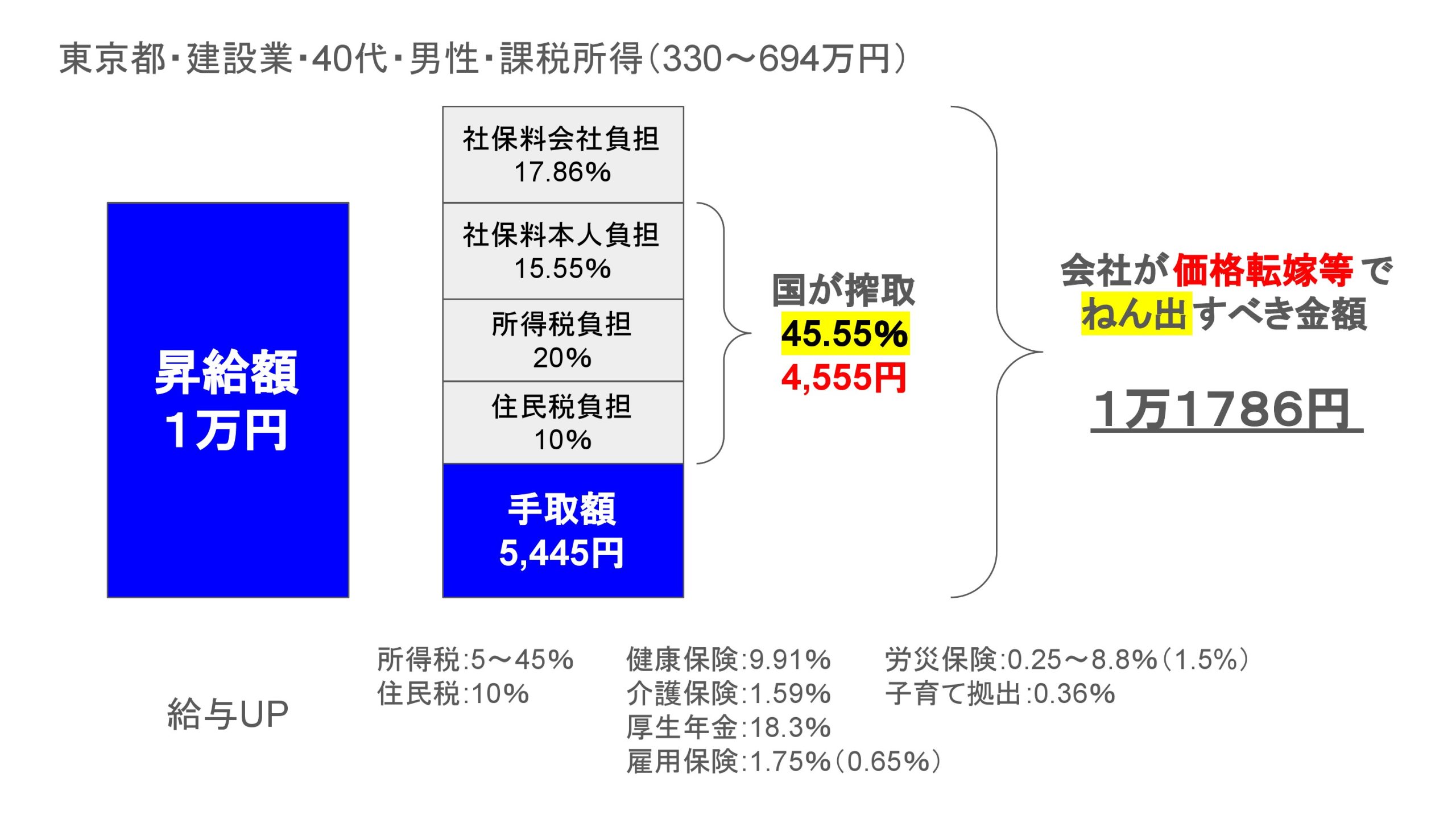

最近、「せっかく昇給しても手取りが増えない」という声が、社員から聞こえてきませんか?

それもそのはず。所得税や住民税に加えて、社会保険料も年々上昇しており、給与が増えても“可処分所得”が増えにくい構造になっているからです。

特に、若手社員や子育て世代にとっては、手取りの額こそが生活の基盤。手取りが増えない不満が「もっと稼ぎたい」という副業ニーズに直結し、転職や退職につながるケースもあります。

この問題、会社として「副業OK」という選択をすることで解決の糸口が見つかるかもしれません。

第2章|副業がもたらす“3つの経営メリット”

副業解禁と聞くと「情報漏洩が心配」「疲弊しないか」などの懸念が先に立つ経営者も少なくありません。しかし、視点を変えると副業は経営戦略になり得ます。副業容認によって得られるメリットは、以下の3つです。

① 社員の手取りが増える可能性

副業の収入が加わることで、社員の可処分所得が増加。副業が事業所得なら、一定の経費(通信費・交際費・減価償却費など)も活用できます。仮に赤字となっても給与所得との損益通算ができるケースがあり、税負担の軽減も可能です。

② 経営側の報酬設計が柔軟に

「基本給で払えば社会保険料が重いが、副業で稼いでくれれば企業負担が軽くなる」という構図が成立します。たとえば、副業として会社からの業務を外注契約で委託するなどの設計を工夫すれば、報酬設計の最適化が可能に。

③ 社員の成長・社外スキルの取り込み

副業で培った経験・スキル・人脈が本業にも還元されることがあります。特にデジタル業務やクリエイティブ系の副業は、業務改善や新規事業へのヒントになることも。学び直しやリスキリングの文脈でも注目されています。

第3章|「社会保険料を抑える」副業スキームとは?

「副業で社会保険料が安くなる」と聞くと、何か裏技のように感じるかもしれません。しかし、これは制度の活用の問題です。代表的なスキームをご紹介します。

スキーム①:所定労働時間内は社員、時間外は外注契約

以前、内閣府のコンテストでも提案され注目された手法です。

本業の勤務は正社員(雇用契約)として就労し、定時以降の残業相当の業務は外注(業務委託契約)として対応するというもの。

-

社会保険料はあくまで社員としての給与額に基づく

-

外注部分の報酬は保険料の対象外

-

所得税は申告で一括計算、経費も差し引ける

-

会社側は残業代の支払い不要、費用は経費計上可能

導入には労務管理や契約分離の注意が必要ですが、社員の手取りアップ×企業の社会保険料ダウンの両立を狙えます。ただし、業務の単なる延長(残業)を外注とするのはアウトです。

スキーム②:副業=個人事業主登録しておく

本業と並行して副業収入を得る場合、「個人事業主として開業届を出す」だけでも恩恵があります。

-

必要経費を差し引いた事業所得として確定申告可能

-

青色申告にすれば最大65万円の控除が活用可能

-

赤字の場合は給与所得との損益通算で税金が戻ることも

仮に利益が年間数十万円規模だとしても、控除や経費処理で手取りに直結する差が出ることがあります。なお、国税庁が事業所得と考える目安の金額は300万円と言われています。

第4章|注意!副業を活用する際の3つの落とし穴

もちろん、無条件で副業OKというのは危険です。制度を活かすためには、以下のリスクにも備えておく必要があります。

① 通算労働時間の管理不足

労働基準法上、週40時間を超えると割増賃金が発生します。副業分の勤務時間も合算される場合、本業側が知らないうちに労基違反となる恐れも。

だから、労働者ではなく、個人事業主ならこの問題は発生しません。

→副業の労働時間申告ルールや健康配慮義務の明文化が必要です。

② 情報漏洩・競業リスク

取引先や業界内での副業、機密情報の流用などが発生すれば、会社の信用を大きく損ないます。

→副業の申請・許可制、競業禁止・守秘義務の明記が不可欠です。

③ 偽装請負・契約不備のリスク

業務委託形式にしたつもりが、実態が労働契約とみなされ、社会保険の未加入や労基法違反を指摘されるケースもあります。

→契約書の整備・業務内容の独立性を確保することが必須です。

第5章|副業を“制度化”するためのポイント

副業を会社の戦略とするためには、「OKかNGか」ではなく、“制度設計”と“ルールの運用”が重要です。ポイントを以下にまとめます。

-

就業規則に副業に関する明文化(申請制・制限要件)

-

副業開始・変更時の届出制度と定期申告(年1回など)

-

健康診断や勤務状況との連携体制

-

副業スキル活用の社内制度化(社内プロジェクトへの応用)

-

トラブル発生時の対応マニュアル整備

これらは、社労士・税理士・弁護士など専門家の助言を得ながら整備することで、**「攻めの副業制度」**を形にしていくことが可能です。

第6章|まとめ──“副業容認”が人を呼び、人を守る時代へ

副業はもはや“自由”や“流行”の話ではなく、経営資源の一部です。

社員の手取りを守り、離職を防ぎ、会社の魅力を高めるための新しい人事戦略と捉えるべきです。

「社員に副業を認める」ことは、「社員を信じて、長期的に成長を共にする」というメッセージでもあります。

オフィススギヤマでは、貴社の就業規則見直しや副業制度の設計サポートを行っています。

「副業=リスク」ではなく、「副業=武器」に変える制度設計、一緒に始めてみませんか?

副業を認める企業が社員から取得する「副業に関する誓約書」のテンプレートを作成しました。就業規則で副業を申請制・許可制にしている場合の基本形です。希望者の殻に無料プレゼントしています。下記のフォームよりお申し込みください。

「副業に関する誓約書」のテンプレート無料プレゼントに申し込む