2025年改正で必須に!フレックスタイム・時差出勤導入のメリットと企業の注意点

杉山 晃浩

はじめに

2025年10月、育児・介護休業法の改正が施行されます。今回の改正で注目すべきは、育児期の柔軟な働き方の義務化です。具体的には、「3歳から小学校就学前の子」を育てる従業員に対して、企業は最低2つ以上の柔軟な働き方制度を整備しなければなりません。

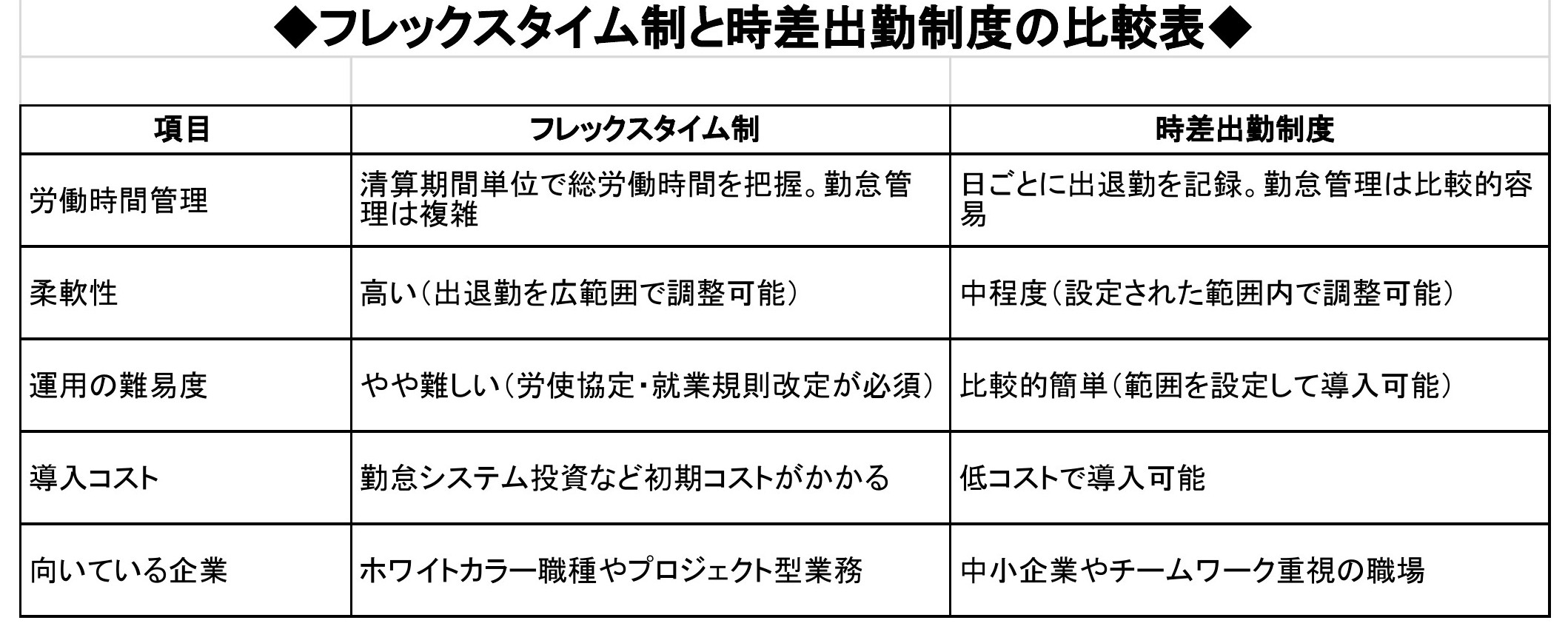

その中でも多くの企業にとって現実的な選択肢となるのが「フレックスタイム制」や「時差出勤制度」です。本記事では、この2つの制度の仕組みやメリット・デメリットを整理し、導入に向けた工夫について考えていきます。

第1章 フレックスタイム制と時差出勤制度の基本

1-1 フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、社員が始業・終業時刻を自分で決められる制度です。

-

コアタイム(必ず勤務する時間帯)

-

フレキシブルタイム(出退勤を選べる時間帯)

この2つを組み合わせて、清算期間内に労働時間を調整する仕組みです。労使協定で定める必要があり、勤怠管理システムの整備が欠かせません。

1-2 時差出勤制度とは

時差出勤は、始業・終業時刻を繰り上げたり繰り下げたりする制度です。フレックスタイム制よりシンプルで、特定の範囲(例:8:00~9:30の間で始業)を設定する方法が一般的です。

1-3 改正での位置づけ

今回の改正で「始業・終業時刻の変更」が柔軟な働き方の選択肢に位置づけられました。つまり、フレックスタイム制や時差出勤制度を導入することで、企業は法改正に対応できることになります。

第2章 フレックスタイム・時差出勤導入のメリット

2-1 従業員にとってのメリット

-

保育園や幼稚園の送迎に合わせやすい

-

通勤ラッシュを避けられる

-

生活リズムに合わせて働ける

特に子育て中の社員にとっては、仕事と家庭の両立がしやすくなる大きな支援となります。

2-2 企業にとってのメリット

-

育児世代の離職防止につながる

-

柔軟な制度が採用広報にも活用できる

-

生産性の高い時間に働けるため業務効率が向上

働きやすい職場を整備することは、優秀な人材確保にも直結します。

第3章 導入に伴う課題とデメリット

制度導入にはメリットばかりでなく、課題も存在します。

3-1 勤怠管理の複雑化

フレックスタイムでは清算期間ごとの労働時間集計が必要です。紙のタイムカード管理では限界があり、システム投資が必要になります。

3-2 業務連携の難しさ

勤務時間がバラバラになると、チームでの会議や顧客対応がしづらくなる可能性があります。部署によっては導入が難しいケースも想定されます。

3-3 公平性の問題

育児中の社員だけが制度を利用できると、他の社員が不公平感を抱くリスクがあります。制度利用者とそうでない社員双方の理解が必要です。

第4章 導入に際しての工夫を考えてみよう

導入が難しいと感じても、工夫次第で活用できる制度にできます。

4-1 コアタイムを短く設定する

フレックスタイム制では、コアタイムを短くすれば業務連携は確保しやすくなります。例:10:00~14:00をコアタイムとし、それ以外はフレキシブルに設定。

4-2 時差出勤の範囲を限定する

例えば「始業は8:00~9:30の間で選択可能」といった範囲設定なら、管理が容易で導入しやすくなります。

4-3 他制度との組み合わせ

短時間勤務制度やテレワークと組み合わせれば、より柔軟で現実的な対応が可能です。特にテレワークを組み合わせることで、急な子どもの発熱にも対応できます。

4-4 規程整備と社内周知の徹底

どれだけ制度を整備しても、周知不足では形骸化します。育児介護休業規程に具体的に盛り込み、社内研修や説明会で周知することが不可欠です。

第5章 総括:制度を活かすのは「運用次第」

フレックスタイム制や時差出勤は、単に制度を導入すれば良いわけではありません。勤怠管理、業務分担、評価制度との整合性をとることが求められます。

特に中小企業では「制度はあるが運用できていない」という事態になりがちです。制度を社員が実際に利用できるようにするには、社内ルールの整備と現場での運用フローがカギになります。

おわりに──杉山事務所にご相談ください

2025年10月の法改正は目前に迫っています。

「うちの会社にはフレックスタイムなんて無理だ」と感じるかもしれませんが、工夫すれば現実的に運用できる方法があります。

とはいえ、就業規則の改定や制度設計、助成金活用など、専門的な知識が求められるのも事実です。

私たち 杉山事務所 では、

-

フレックスタイム・時差出勤を導入するための育児介護休業規程の作成

-

実務に即した運用フローの整備

-

助成金を活用したコスト削減のご提案

をトータルでサポートしています。

「自社に合った形がわからない」 という段階からでも大丈夫です。

2025年10月改正への対応を確実に進めるために、今すぐ杉山事務所にご相談ください。