AIを使えない会社は生き残れない──中小企業に迫る“生産性格差”の現実

杉山 晃浩

第1章:最低賃金上昇が突きつける“現実”

ここ数年、最低賃金の上昇ペースは過去にないほど速くなっています。

人件費の上昇は中小企業にとって大きな負担ですが、単に「賃金が上がる」という問題ではありません。

根本的な課題は、“1人当たりの生産性”が上がらないことにあります。

例えば、同じ10人の社員がいても、AIを活用している企業では、報告書作成やデータ整理にかかる時間が半分以下になるケースがあります。

つまり、同じ人員でも「1人の成果量」=生産性が倍になるのです。

いま中小企業が問われているのは、「どう賃金を払うか」ではなく、

「どうすれば限られた人員で最大の成果を出せるか」

にシフトすることです。

努力や根性に頼る時代は終わりました。

これからは、“仕組み”と“テクノロジー”を味方につける企業が強くなります。

第2章:採用難が止まらない──“人手不足倒産”のカウントダウン

求人を出しても応募がこない、せっかく採用してもすぐ辞める──そんな声を多くの経営者から聞きます。

採用難の原因は、単に人口減少だけではありません。

若い世代は、「デジタル環境が整っていない会社」=古い会社という印象を持っています。

紙とFAX、手書き日報、メールでの報告…。

こうした環境では、「ここで働いても成長できない」と感じてしまうのです。

逆に、AIやクラウドツールを取り入れている会社は、「学びながら働ける会社」「成長できる会社」と見られます。

これは、給与条件よりも強い採用力になります。

AI活用は、生産性を上げるだけでなく、“選ばれる会社”になるためのブランドづくりでもあるのです。

第3章:AIがもたらす“人×テクノロジー”の新しい生産性

AIと聞くと、「難しそう」「専門知識が必要そう」と身構える方もいます。

しかし実際には、専門的なプログラミングスキルがなくても使えるツールが増えています。

たとえば次のような活用が、すでに中小企業でも実現しています。

-

社員がChatGPTで社内報やSNS投稿の原稿を作成

-

会議の議事録をAIが自動要約

-

新入社員の教育マニュアルをAIが自動生成

-

見積書の文面や契約書ドラフトを自動作成

これらの作業は、今まで人の手で数時間かかっていたものです。

AIを使えば、1人が3人分の働きをすることも夢ではありません。

AIは“人を減らす”ための道具ではなく、

“人を活かすための道具”です。

社員がAIを使えるようになれば、単純作業から解放され、より創造的な業務に集中できます。

それこそが、本当の「働き方改革」です。

第4章:AI活用が生む“生産性格差”の現実

同じ業種、同じ規模の会社でも、「AIを使う会社」と「使わない会社」ではすでに明確な差が出ています。

たとえば、

-

営業担当がAIで提案書を自動生成 → 商談スピードUP

-

採用担当がAIで求人原稿を改善 → 応募率UP

-

管理職がAIで議事録・改善策を整理 → 会議時間半減

どの事例も共通しているのは、“社員がAIを日常的に使っている”という点です。

AIを「導入」するだけでは意味がありません。

本当に重要なのは、社員一人ひとりがAIを「自分の業務に使えるレベル」になること。

経営者の仕事は、「AIを買うこと」ではなく、「社員にAIを使わせる仕組みをつくること」です。

第5章:AI教育を始めるなら今──助成金を使った現実的ステップ

では、社員がAIを使えるようにするにはどうすればよいのでしょうか。

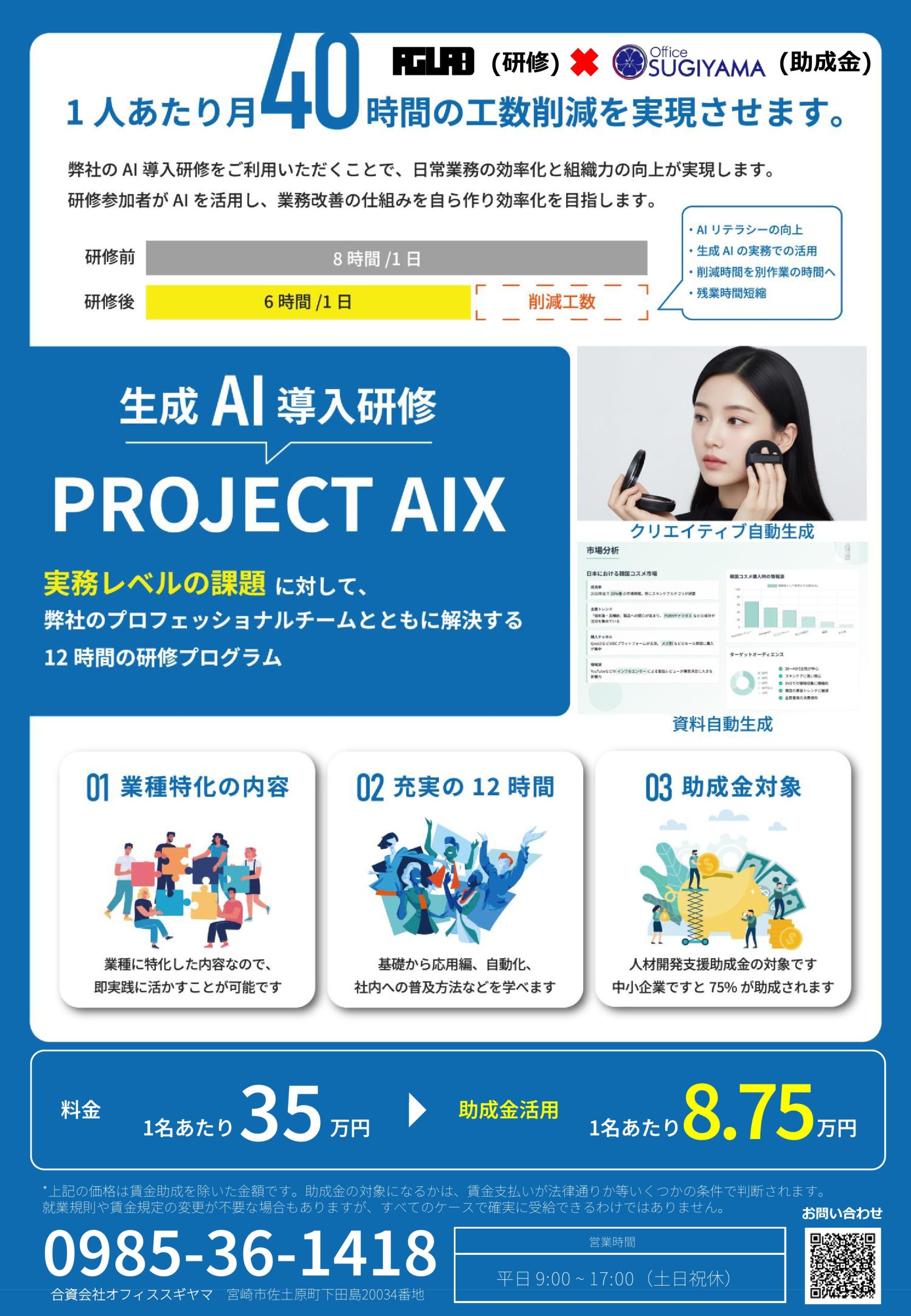

最も確実なのは、「AI基礎研修」を実施することです。

国は人材育成を重要政策として位置づけており、

AIやDXスキルの研修には人材開発支援助成金(特定訓練コース)などが活用できます。

つまり、助成金を利用すれば実質的な自己負担を抑えてAI教育を始めることができるのです。

オフィススギヤマでは、中小企業向けに「AI基礎研修」を提供しています。

この研修では、単なる理論ではなく、

-

ChatGPTなどのAIツールを実際に触る

-

自社の業務にどう活かせるかを考える

-

研修後に“社内AI活用チーム”を作る

といった実践型カリキュラムを採用しています。

受講した企業では、

「若手がAIで議事録を自動作成できるようになった」

「AIで事務作業を減らし、顧客対応に時間を使えるようになった」

など、すぐに成果が出ています。

助成金と組み合わせることで、コスト面の不安も解消できます。

第6章:まとめ──AI活用は「未来投資」であり「生存戦略」

AIは決して“特別な企業”のものではありません。

むしろ、中小企業こそ柔軟に取り入れやすいのです。

これからの時代、AIを恐れる企業は取り残され、

AIを使いこなす企業が次の成長ステージに進みます。

経営者が今すぐできることは、次の3つです。

-

社員教育の機会をつくる

AIを使えるようになるきっかけを与える。 -

小さなAI活用を試す

会議要約やマニュアル作成など、身近な業務から始める。 -

成功体験を共有する

「AIを使えば仕事がラクになる」と実感してもらう。

AIを活用することは、単なる“流行り”ではなく、

企業が生き残るための戦略です。

人を育て、仕組みを変え、時代に合わせて進化する。

その第一歩が「AIを使える社員」を育てること。

経営者が「AIを学ぶ文化」を会社に根付かせたとき、

それは単なる業務効率化ではなく、企業の未来を変える投資になります。

AIを使えない会社は生き残れない。

しかし、AIを「使える会社」になれば、未来は大きく開けています。

その一歩を、いま踏み出しましょう。